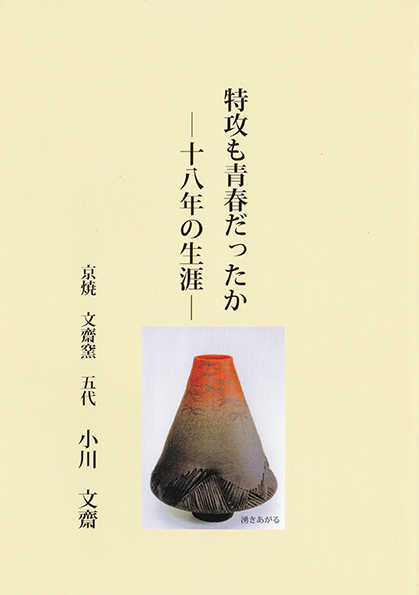

陶のこころ、あなたの手で~文齋窯作陶体験

五条通りにある六代続く窯元で陶芸を始めてみませんか。

古い登窯と美しいお庭がある工房です。 自由にのびのびと美しく作れる様に一人ひとり親切にお教えします。 湯のみと自由作品(20cm立方以内)を作っていただきます。 そして、焼き上げの時の色を5種類の色から選んで頂けます。

毎週木曜日(お盆年末年始など一部休止あり)

午前の部:10:00~

午後の部:13:30~

約1時間半かかります。

作品は約3~4週間後にお送りします。

1体験 一人16,500円(税込)

できるだけ前日までにご連絡ください。

(当日の場合、ご希望にお応えできない場合があります。)

当日のキャンセルは50%のキャンセル料を頂戴いたします。

歴史

創業174年 京都五条坂で窯を興して148年

陶磁器を作り続ける 陶芸家 小川文齋

初代小川文齋(文助)が九州で築窯の技術を習得し、鹿背山(現在の京都府木津川市)にて一条家に認められ「齋」の字と家紋を頂き文齋として創業したのが1847年。

明治維新で返録して京都に窯を作り仕事を再開したのが1873年。

以降この地にて六代に渉り陶磁器を作り続けてきました。

引き継がれてきた技術と知識は必ず皆様にご満足頂けると考えます。

歴代小川文齋略年譜

| 年 号 | 西暦 | 事 項 |

|---|---|---|

| 文化6年 | 1809 | 陶工小川文齋(通称文助・名久右衛門・号文齋)加賀国能美郡若杉村に生まれる。 |

| 文政10年 | 1827 | 鹿背山焼起こる。 |

| 天保5年 | 1834 | 年少の頃より諸国の陶業地を巡歴修業。この年肥前有田において丸窯式築窯法を研究する。 |

| 天保10年 | 1839 | 有志者の依頼で大坂天満源八町樋ノロに窯を築く。 |

| 天保14年 | 1843 | 京都に来て亀屋平吉工場で製陶に従事する。 |

| 弘化2年 | 1845 | 一條家は京都の豪商吉田茂左衛門に築窯許可。彦根藩窯の要請により湖東焼に五間丸窯を築く。 |

| 弘化4年 | 1847 | 一條家の招請で山城国相楽郡鹿背山に磁器窯を築き、御抱陶工として陶法の指導にあたる。その功により褒詞永世禄五人扶持を賜る。 |

| 嘉永4年 | 1851 | 鹿背山焼南京新渡写赤璧賦字彫文丼鉢の共箱に分業細工人の出自と名前及び相統領文助の記載あり。 |

| 明治3年 | 1870 | 維新により一條家に返禄。和歌山県開物局の招きで有田郡男山に赴き陶窯を築く。 |

| 明治6年 | 1873 | 京都五条坂にて独立創業。二代文齋(鉄之助)と共に輸出向け先駆の京都伊万里焼を造る。 |

| 明治10年 | 1877 | 石川県の要請で勧業場製陶科生に丸窯築造法を教授する。 |

| 明治11年 | 1878 | 帰京する。 |

| 明治16年 | 1883 | 初代小川文齋没す。享年74歳。 |

| 明治20年 | 1887 | 二代文齋 鉄之助没す。 |

| 昭和14年 | 1939 | 三代文齋 卯之助没す。 |

| 昭和20年 | 1945 | 四代文齋の長男 斉 戦死。 |

| 昭和50年 | 1975 | 四代文齋 文三没す。 次男欣二、兄が戦地から戻ることを考えこの時点で文齋を継承をせず。 |

| 平成3年 | 1991 | 欣二 五代文齋襲名。 |

| 平成24年 | 2012 | 五代文齋 欣二没す。 |

| 平成26年 | 2014 | 五代文齋の長男 興 六代文齋を襲名。 |

作家紹介

六代 小川 文齋(興)

文齋窯 六代目 当主

陶芸作家

日展 会友

京都工芸美術作家協会 会員

活動経験

・カルチャーセンター講師(毎日・NHK・京都)20年継続中

・野焼き (五代文齋と共に)

・有限責任事業組合工人を結成・参加

陶歴

| 1974 | 京都五条坂の陶芸家 五代 小川文齋の長男として生まれる。 |

| 1999 | 京都造形芸術大学大学院 芸術学部 彫刻コース 修了 |

| 2000 | 京都府陶工高等技術専門校 成形科 修了 / 京展 入選 / 全関西美術展 入選 |

| 2001 | 京都府陶工高等技術専門校 専攻科 修了 / 京展 入選 / 京都工芸美術作家協会 入会 |

| 2002 | グループ展「5人展」 / 京都市工業試験場 窯業研究室 修了 / 京展 楠部賞 / 第34回日展 初入選 |

| 2003 | 京展 入選 / 第25回日本新工芸展 日本新工芸奨励賞 / 日本新工芸家連盟近畿会 入会 / 全関西美術展 入選 / 第35回日展 入選 |

| 2004 | 京展 入選 / 第26回日本新工芸展 入選 / 日本新工芸展近畿展 読売新聞大阪本社賞 / 第36回日展 入選 |

| 2005 | 第27回日本新工芸展 東京都知事賞 / 初個展 (京都大丸百貨店アートサロン) / 第37回日展 入選 |

| 2006 | 第28回日本新工芸展 入選 / 日本新工芸展近畿展 読売テレビ放送賞 / 全関西美術展 入選 / 個展(髙島屋京都店 美術工芸サロン) / 第38回日展 入選 |

| 2007 | 京展 入選 / 第29回日本新工芸展 入選 / 第39回日展 入選 / 京都女子大学附属小学校 創立50周年記念 陶芸展 出品 |

| 2008 | 京展 入選 / 第30回日本新工芸展 入選 / U.S.E Uryuyama.Sculptors.Exhibition (ギャラリーマロニエ) |

| 2009 | グループ展「真朱展 冬の集い」 / 日本新工芸家連盟 会員になる / 第31回日本新工芸展 出品 / 京都工芸美術作家協会展 協会奨励賞 / 日本新工芸展近畿展 読売新聞大阪本社賞 / 第41回日展 入選 / 個展 (京都大丸百貨店 アートサロン) / U.S.E展 2009 (ギャラリーマロニエ) |

| 2010 | 第32回日本新工芸展 出品 / 第42回日展 入選 |

| 2011 | 京都女子学園 創立100周年記念 第8回特別展「附属小学校卒業生-陶芸作家展」出品 / 第33回日本新工芸展 出品 / 全関西美術展 読売テレビ賞 受賞 / 新天地を求めた京焼 清水焼団地五十年の歩み 出展 / U.S.E 4 (ギャラリーマロニエ) / 創立65周年記念 京都工芸美術作家協会展 出品 / 個展 (京都大丸百貨店 美術画廊) |

| 2012 | 第34回日本新工芸展 審査員 / 日本新工芸展近畿展 京都市教育長賞 / U.S.E 5 (ギャラリーマロニエ) |

| 2013 | 京焼 文齋窯 六代目を継承する。 第35回日本新工芸展 出品 / U.S.E 6 (ギャラリーマロニエ) / 第44回日展 入選 |

| 2014 | U.S.E 7 (ギャラリーマロニエ) /日本新工芸家連盟 脱退 |

| 2015 | 琳派400年記念現代作家200人による日本画・工芸展(京都文化博物館)/ 平成の京町家×平成の工人 / U.S.E 8 (ギャラリーマロニエ) |

| 2016 | 京都六原地区「みんなでつけよう ろじのあいしょう」プロジェクト銘板作成 / 陶芸に集う日本画・写真・截金 四人のコラボ展(ポルタギャラリー華) |

| 2017 | 個展 大丸京都店 美術画廊 / U.S.E 10 (ギャラリーマロニエ) |

| 2018 | 喫茶去~まずはお茶を一服~ 工人(ポルタギャラリー華) 登り窯 損壊 |

| 2019 | 登り窯修復 完了 京展 小さな宇宙展(ポルタギャラリー華) 六代 小川文齋襲名披露祝賀会 |

| 2020 | 京展 小さな宇宙展(ポルタギャラリー華)/ 京都工芸美術作家協会 選抜展 |

| 2021 | 創立75周年 京都工芸美術作家協会展 / 個展 大丸京都店 美術画廊 |

[通常版]

[通常版] 作陶体験のお問い合わせ

作陶体験のお問い合わせ